Projet BourbaKeM

Elément n°11

L’économie du savoir. Une perspective fondée sur la dynamique interactive de ses éléments constitutifs.

Jean-Pierre Bouchez

[Version PDF du texte]

Le terme « d’économie du savoir », est devenu largement banalisé et de surcroit, protéiforme et polysémique. Cela s’explique largement par la prolifération de déclarations, de discours, de publications académiques en référence à l’émergence d’un nouveau cycle « postindustriel », qui se déploie progressivement depuis la décennie des années 1970. Cette dernière période se caractérisant notamment par une amplification de la marchandisation des connaissances, une croissance significative des activités de service, dans le cadre d’une financiarisation marquée de l’économie.

Pour autant, comme cela reste singulièrement sous-estimé, l’économie du savoir, précisément en tant que processus de création, de diffusion, d’usage, voire de commercialisation du savoir, s’inscrit en réalité dans le cadre d’une perspective historique longue qui s’étend sur plusieurs millénaires. De sorte que l’on peut considérer que sa terminologie contemporaine n’en constitue en réalité qu’une phase – certes conséquente – de cette longue période.

Aussi dans le cadre de cette contribution, notre propos consistera, en s’appuyant principalement sur nos travaux (Bouchez, 2012, 2014, 2015), à présenter de manière introductive, une ouverture, qui soulignera précisément cette inscription de l’économie du savoir dans une échelle de temps de longue durée. La description de l’économie contemporaine du savoir, cœur de cette contribution, comportera deux parties combinées qui apporteront un éclairage permettant d’une part de saisir les éléments constitutifs de cette notion, puis de mettre en exergue leurs différentes interactions dynamiques.

Nous conclurons cette synthèse en soulignant les risques liés à la privatisation et à la marchandisation du savoir.

1. Ouverture : l’inscription de l’économie du savoir dans une perspective historique longue.

De manière à bien saisir l’inscription de l’économie du savoir dans l’histoire, nous identifierons les différentes composantes articulées et combinées, associées à ce processus de création, de diffusion, d’usage des savoirs et des innovations associées. Celles-ci sont au nombre de quatre : Les technologies de l’intellect (TDI), les lieux, les acteurs, ainsi que les espaces et le contexte environnemental. A l’issue de leur présentation, un schéma et un tableau illustratif simplifié procéderont à une synthèse.

1.1. Les technologies de l’intellect (TDI) : une perspective qui s’inscrit dans la lignée des travaux de l’anthropologue Jack Goody.

Nous mobiliserons le terme de « technologies de l’intellect » (TDI), en référence et dans le prolongement des travaux de Goody, notamment dans son ouvrage publié en 2000, intitulé The Power of Written Tradition, qui l’appliqua avec bonheur plus spécifiquement à l’écriture. Pour ce grand anthropologue, le niveau le plus abouti mais aussi le plus difficile à manier, est associé à l’interaction entre le cerveau humain et l’écriture. Ce niveau, écrit-il, « est le produit de l’interaction entre le cerveau humain et le mot écrit qui est extérieur à l’acteur d’une manière différente du langage parlé ». Ainsi l’écriture, poursuit-il, « implique un processus de réflexivité, une façon de faire rebondir ses pensées entre soi et une feuille de papier ».

Nous entendons pour notre part conférer une acceptation élargie et étendue à ce concept, en prenant la liberté de l’appliquer à tous les outils et prothèses dont nous faisons usage pour accroitre, amplifier, accélérer et déployer toutes nos capacités cognitives. On peut ainsi l’illustrer par l’enchainement structurant et innovant des TDI associées à l’écriture, qui ont précisément contribué à accroitre nos capacités cognitives : manuscrite, alphabétique, mécanique et numérique. De nombreux autres dispositifs peuvent y être adjoints, tels ceux associés à l’univers de l’invisible et de l’espace lointain (microscope et télescope), aux instruments d’écriture manuelle (du calame au stylo à bille). Ajoutons également dans cette liste non limitative, les outils ayant contribué à modeler et à affiner au plus juste la carte du monde, en particulier lors des voyages et expéditions maritimes (notamment les « grandes découvertes » du XVème siècle), comme le sextant et l’abaque. En d’autres termes, ces TDI issues pour l’essentiel de la création humaine, contribuent à activer notre savoir, au sens extensif[1], aussi bien pour compiler et classer des données, que pour traiter et transmettre des informations, approfondir des connaissances, étayer une argumentation, manipuler des concepts et des idées, etc.

Naturellement ces TDI sont associées à des supports leur permettant notamment de préserver, entretenir, produire, valider, capitaliser, diffuser et transmettre le savoir. Il n’existe pas de savoirs sans supports matériels, que cela soit pour leur élaboration, leur usage et leur diffusion. A titre d’illustration, on citera : les tablettes, le volumen, les bibliothèques, les dictionnaires, etc., et bien sûr, les dispositifs technologiques de stockages de contenus. Certains de ces supports comme le codex qui supplanta progressivement le volumen à partir du I° siècle après J.-C., constituent de véritables innovations structurantes.

1.2. Les lieux : institutions, organisations, les communautés et les agglomérations géographiques.

Ils ont pour vocation principale de contribuer à rassembler, préserver, capitaliser, mobiliser, utiliser, échanger et créer du savoir au sens large du terme.

S’agissant des institutions liées au savoir, on citera plus particulièrement les monastères à travers le rôle capital joué en leur sein par les moines copistes du Moyen Âge dans la transmission de la culture classique. C’est également le cas des Académies royales fondées à partir du XVIIème siècle. Il faut naturellement y inclure les bibliothèques prestigieuses, comme celle d’Alexandrie (IIIème siècle avant J.-C.). Rappelons que cette illustre bibliothèque universelle (avec son célèbre musée), constitue une espèce de capitalisation de la mémoire du monde avec la volonté d’élaborer un savoir total.

Concernant les organisations qui contribuent à la création et à la transmission de savoir, certaines sont explicitement dédiées à l’enseignement, comme par exemple les universités, dont l’origine remonte au Moyen Âge, d’autres à la recherche académique, tels les laboratoires universitaires. Au sein de l’espace marchand on mentionnera les départements de recherche & développement d’entreprises qui apparaissent dès la fin du XIXème siècle dans quelques grandes firmes comme General Electric ou Bayer. Ils ont principalement pour objet de créer du savoir en vue de son incorporation dans des produits et des services commercialisables et si possible innovants.

Les communautés et les groupements professionnels constituent également des instances propices à la production et à la transmission de savoir. Elles peuvent être formelles comme les corporations qui émergent à partir du XIIIème siècle ou plus informelles à l’image .des communautés de pratique qui se déploient dans les grandes organisations, particulièrement ces dernières décennies.

1.3. Les acteurs.

Ces acteurs apparaissent sous forme de personnes ou de collectifs, agissant de manière isolée, ou le plus souvent interagissant entre eux, de manière formelle ou informelle, fréquemment dans le cadre de ces différents lieux et espaces. Ils contribuent à produire, échanger, valider, capitaliser, diffuser et transmettre, sous des formes diverses (orales, écrites ou numériques), des fragments de savoirs ou des thématiques diverses pouvant déboucher sur de nouvelles idées, de nouveaux savoirs conduisant à des innovations.

Ces acteurs peuplent notre histoire, depuis les premiers récitants, les copistes, les traducteurs, les savants, les chercheurs, les enseignants, les consultants, etc., mais aussi parfois les « citoyens ordinaires ».

1.4. Les espaces et le contexte environnemental.

Les espaces urbains (voire régionaux) ont toujours été propices à l’échange d’informations et à la circulation de savoirs. La Ville constitue depuis l’antiquité le lieu où se concentrent la fortune, le pouvoir, les échanges et la culture. A titre d’illustration, il n’est pas possible d’appréhender et de saisir l’apparition de l’écriture mécanique (ou imprimerie), sans analyser l’environnement de « l’atmosphère rhénane » qui régnait alors dans cette région. On verra dans cette perspective, s’agissant de la période contemporaine, que le terme d’« économie d’agglomération » s’imposera pour caractériser ces agglomérations géographiques, concentrant des acteurs qualifiés et des organisations intensives en connaissance (université, centres de recherche, etc.).

1.5. Synthèse et illustrations schématiques.

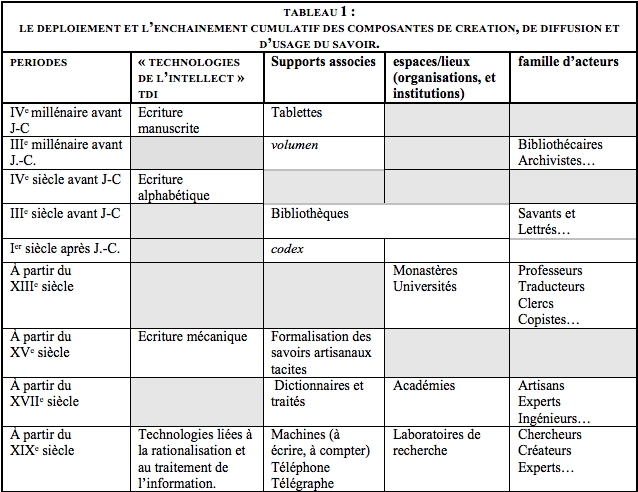

De manière à synthétiser et à illustrer sommairement cette ouverture, nous présentons ci-dessous, d’une part un schéma n° 1, traduisant les différentes interactions dynamiques entre les différentes composantes présentées et, d’autre part, un tableau n° 1, illustrant déploiement et l’enchainement cumulatif des composantes de création, de diffusion et d’usage du savoir.

| Schéma 1 : La dynamique interactive de création, de diffusion et d’usage du savoir et ses composantes |

|

Le tableau n° 1 ci-dessous, affine donc cette dynamique en déployant sur une échelle de temps longue, les différentes composantes de la dynamique du savoir présentés (les TDI avec leur supports associés, les espaces et lieux ainsi que les familles d’acteurs. Le contexte et l’atmosphère étant toutefois plus difficilement positionnables sur ce tableau.

Tableau 1 : le déploiement et l’enchainement cumulatif des composantes de création, de diffusion et d’usage du savoir.

A l’issue de cette ouverture, qui entendait souligner l’inscription de l’économie du savoir dans une échelle de temps longue, nous pouvons à présent aborder, de manière plus développée, le cœur de notre sujet consacré à l’économie contemporaine du savoir. Rappelons qu’elle comporte deux parties combinées. La première partie est centrée sur ses éléments constitutifs, qui vont nécessairement évoluer au regard de ceux présentés dans l’ouverture. La seconde partie mettra en exergue leurs différentes interactions dynamiques.

2. Les éléments constitutifs de l’économie contemporaine du savoir

Nous identifierons et présenterons ainsi les quatre éléments constitutifs principaux, composant l’économie du savoir, de manière à en saisir les contours : le savoir proprement dit, technologies numériques de l’intellect (TNDI), et les finances, ces trois éléments étant souvent localisés au sein d’un quatrième, qualifié d’agglomérations dites intensives en connaissances.

2.1. Le savoir.

De manière à saisir les caractéristiques et les enjeux de cette première composante, nous évoquerons ses principaux précurseurs référents, puis nous présenterons ensuite plus largement les différentes approches associées à ce nouveau régime de croissance associé à l’économie du savoir.

L’économie contemporaine du savoir : ses précurseurs.

Parmi ces figures référentes, on citera par ordre d’apparition, l’économiste Fritz Machlup, qui dans un ouvrage désormais classique publié en 1962, intitulé The production and Distribution of Knowledge in the United States, souligne en particulier l’importance de la croissance des activités liées à la production du savoir aux Etats-Unis. Il précise notamment qu’entre 1947 et 1958, ces activités ont connu une croissance double de celle du revenu national brut de l’ensemble de la population au travail. C’est toutefois Kenneth Arrow, Prix Nobel d’économie en 1972 (avec John Hicks), qui est généralement considéré comme étant à l’origine d’une première conception économique attachée à la connaissance (qu’il assimilait toutefois à l’information). Pour cet auteur en effet, la connaissance n’est pas un bien comme les autres, réductible à une marchandise. C’est d’ailleurs sous son impulsion, qu’émergeront deux propriétés associées aux connaissances : la notion de non-exclusivité et de non-rivalité.

Un peu plus tard, dans un ouvrage célèbre édité en 1973 (The Coming of Post-Industrial Society), le sociologue Daniel Bell souligne en particulier que, si la société « postindustrielle » nous apparaît comme « une société du savoir », c’est en particulier parce que le rapport entre science et technologie se déplace de plus en plus nettement vers le « secteur du savoir ». Ce dernier absorbe une part croissante de la main d’œuvre et fournit une part croissante du PNB.

C’est vers cette même période que le futurologue Toffler entame la publication de sa célèbre trilogie avec Future Shock, publié en 1970. Dix années plus tard, son ouvrage intitulé The Third Wave fait naturellement suite aux vagues agricoles, puis industrielles, et va ébranler les économies et les institutions obsolètes et sclérosées de la vague industrielle. Dans le dernier ouvrage de sa trilogie diffusé en 1990 (Powershift : Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21° Century), l’auteur explique qu’à la richesse et à la force, va succéder l’ère du savoir. Si l’évolution vers le capital-savoir est une réalité, écrit-il, alors il s’ensuit que le capital devient lui-même de plus en plus « irréel » : il consiste largement en symboles qui ne représentent eux-mêmes que d’autres symboles, enclos dans les mémoires de la pensée des hommes ou des ordinateurs.

Enfin, des auteurs français ont également investi ce champ d’analyse. Dans un livre passé relativement inaperçu, précisément intitulé L’économie du savoir publié en 1972, l’économiste français Maunoury met en avant le phénomène « d’intellectualisation de la production », à travers des liaisons de plus en plus étroites entre recherche, éducation et production. Quelques quinze années plus tard, Pierre Caspar, se penche sur le concept « d’investissement intellectuel », qu’il présente comme « la mise en œuvre d’une pensée globale qui mise délibérément sur l’introduction de l’intelligence dans les processus de conception, de production, de commercialisation, dans l’organisation des rapports d’autorité, de communication, de travail et même dans les produits et services qui fondent l’activité et la raison d’être d’une firme ou d’une nation ».

On retiendra donc qu’entre le début des années 1960 et le début des années 1980, des économistes et sociologues éminents, principalement d’origine américaine, mettent en exergue la réalité d’une forme de basculement progressif du monde industriel vers un monde plus immatériel où le savoir, sous des formes variées, occupe une place déterminante.

Les différents approches et courants associés à ce nouveau régime de croissance autour de l’économie du savoir.

On distinguera de ce point de vue, deux courants contrastés. Le premier, d’origine universitaire, relativement peu connu des économistes, se réfère au « capitalisme cognitif » et se situe dans la mouvance de l’école de la régulation. Le second courant, d’essence plutôt néolibérale, est qualifié souvent d’économie fondée sur la connaissance (ou d’économie de la connaissance). Il se situe dans la mouvance des travaux de l’OCDE, et plus généralement de ceux produits au sein d’organisations internationales, comme l’Union Européenne.

Le courant du capitalisme cognitif, comme nouveau stade d’accumulation des connaissances.

Trois aspects saillants de ce courant seront successivement présentés, en s’appuyant sur les propos des principaux auteurs qui lui sont associés : son fondement, le concept de « système d’accumulation » associé à la connaissance et enfin la posture « politique » liée à ce courant. Leurs principaux représentants sont notamment : Azais, Moulier Boutang, Colletis, Paultré et Vercellone.

L’émergence d’une nouvelle phase du capitalisme postindustriel.

Ses promoteurs ont forgé, dès 2001, ce concept, dans le cadre des travaux menés au sein de l’équipe ISYS du laboratoire Matisse de l’université de Paris I, pour rendre compte de l’importance du savoir dans cette troisième industrialisation. Dans cette perspective, la crise sociale du fordisme peut être interprétée comme une véritable rupture historique dans la dynamique longue du capitalisme, et se traduit par l’apparition d’une nouvelle phase du capitalisme postindustriel. Elle se concrétise en particulier à travers deux tendances principales : un processus de financiarisation et le passage vers une nouvelle configuration dite postindustrielle du capitalisme, que l’on peut précisément qualifier de capitalisme cognitif, dans la mesure où la production et le contrôle des connaissances deviennent le principal enjeu de la valorisation du capital.

Un « système d’accumulation » portant sur « la connaissance et la créativité » et non plus sur « les machines et l’organisation du travail ».

Dans ce cadre, des représentants de ce courant soulignent ainsi que le capitalisme cognitif correspond alors à une forme historique émergente de capitalisme, dans laquelle l’accumulation, c’est-à-dire la dynamique de la transformation économique et sociale de la société, est fondée sur une exploitation systématique de la connaissance et des informations nouvelles. La connaissance devient ainsi l’enjeu de l’accumulation et la source principale de la richesse.

Un positionnement politique : la recherche par les « capitalistes » de la valeur produite et l’émergence d’un nouveau salariat.

Pour des auteurs comme Paultré, par exemple, le capitalisme cognitif se réfère à une configuration dans laquelle les formes nouvelles de travail et d’accumulation, centrées sur la connaissance, en un sens large, demeurent placées pour l’essentiel sous le contrôle des capitalistes. Il en résulte que ces derniers s’efforcent, et ils y parviennent, à s’approprier en tout ou en partie la richesse produite.

Ce positionnement politique repose sur des hypothèses théoriques basées sur la création d’un nouveau salariat, liée aux conditions renouvelées de l’accumulation des connaissances. Cette vision utopique de la société (admise d’ailleurs par certains de leurs représentants), constitue selon nous, l’une des limites de ce courant qui ne propose pas de perspectives totalement probantes.

On retiendra cependant que cette approche propose une analyse originale à travers l’élaboration d’une nouvelle étape qualifiée de postfordiste, en rupture avec le capitalisme industriel reposant sur un nouveau mode de régulation.

Le courant néolibéral de « l’économie de la connaissance » (EC) et de « l’économie fondée sur la connaissance » (EFC).

Ce positionnement de type néolibéral est porté principalement par des économistes, souvent proches de l’OCDE. Après avoir présenté les tendances saillantes des représentants de ce courant, nous soulignerons l’une des applications particulièrement prometteuses : la démarche et le processus de formalisation et de codification des connaissances tacites détenues par des personnes, en vue de leur usage économique.

Au milieu des années 1990, un certain nombre d’économistes, dont le français Foray et le danois Lundvall, soutiennent la thèse (d’une certaine manière dans le prolongement des travaux cités de Machlup), de la place centrale de la connaissance dans les processus de production, de traitement et de diffusion, dans le cadre d’un nouveau régime de croissance économique. L’expression « d’économie fondée sur les connaissances » apparaît ainsi dans un rapport référent de l’OCDE coordonné également par Foray et Lundvall, publié en 1996, qui soulignent en particulier la forte corrélation entre la croissance et les secteurs qui fabriquent de la connaissance. Ainsi, pour Foray, les TIC sont au centre du développement des EFC, car elles offrent aux acteurs économiques une gamme nouvelle et sans précédent d’« instruments du savoir » (Foray, 2009), que l’on peut assimiler aux « nouvelles technologies de l’intellect », sur lesquelles nous reviendrons. Le processus de codification des connaissances en constituant, un usage adéquat et pertinent. S’appuyant sur plusieurs sources (dont l’OCDE), Foray relève que l’accroissement progressif et récent du rôle de l’EFC s’observe clairement à travers trois tendances fortement reliées. La première est liée à l’augmentation de la part du capital intangible. Les travaux de Kendrick (1994), montrent que c’est aux alentours de 1973 que l’on observe un basculement fortement symbolique aux États-Unis : la dimension du stock réel de capital intangible (éducation et formation, santé, sécurité, mobilité et recherche et développement) devient alors supérieure à la dimension du stock réel de capital tangible. La seconde s’observe à travers l’expansion continue des industries de la connaissance, qui franchissent le cap de 50% du P.N.B. dans l’ensemble des pays de l’OCDE aux alentours de 1985 (Foray 2000). La troisième enfin, est associée à la progression des emplois hautement qualifiés, soulignée notamment par l’OCDE (1996) au sein de son périmètre, ainsi que par les économistes représentant ce courant. On peut d’ailleurs dans ce cadre, relever au moins pour la France, une croissance de l’activité des services professionnels intellectuels marchands, dans la période récente supérieure à celle de l’activité des services et naturellement supérieure à celle de l’économie (Bouchez, 2008). Smith (2002), pour sa part, souligne plus globalement que l’EFC génère une contribution à la croissance de l’ensemble de l’économie, et non simplement aux seuls secteurs intensifs en connaissances. Tous ces aspects confirment, s’il en est, l’intellectualisation et l’immatérialité de plus en plus marquée du travail. De manière conséquente, l’entreprise constitue, pour les représentants de ce courant, un espace approprié de formalisation, de codification, et d’usage des connaissances initialement tacites. Les TIC en sont, de ce point de vue un dispositif et un support appropriés pour réaliser cette opération qui conduit ainsi à limiter la dépendance cognitive de la firme.

Par ailleurs, Foray (2009) relève de manière complémentaire que la codification « constitue par elle- même un instrument de création de nouveaux savoirs ». En inscrivant des connaissances codifiées sur de nouveaux supports, l’on crée ainsi de nouvelles possibilités cognitives (réarrangements, combinaisons, etc.), qui étaient difficilement réalisables lorsque la connaissance de nature tacite, demeurait attachée à la personne. Cette démarche de captation des connaissances en vue de leur codification, est en effet considérée comme primordiale par les tenants de ce courant. Elle permet de les rendre plus aisément reproductible et utilisable pratiquement indépendamment de son détenteur. Toutefois, cette opération comporte ses limites. D’une part, elle demeure délicate et souvent couteuse en temps. Par ailleurs, les détenteurs de connaissances peuvent ne pas être toujours désireux de transférer « gratuitement » une parcelle de leur capital intellectuel, comme nous avons pu l’observer empiriquement. Enfin, les risques de détérioration, voire de dégradation des connaissances tacites, lors de ce transfert, sont inévitables en dépit du recours à des techniques rodées d’observations, de récits, de retour d’expériences, le plus souvent effectuées de « personne à personne ».

Il importe, pour clore cette rapide présentation, d’évoquer les critiques et les limites du courant de l’EFC. Elles relèvent, sans surprise, pour l’essentiel de représentants du capitalisme cognitif. Ceux-ci soulignent l’occultation singulière de la prise en compte de la dimension financière, dans l’analyse et les composantes de ce courant, ainsi que l’absence d’analyse concernant l’organisation de la production des entreprises, les rapports salariaux et les conflits sociaux qui, il est vrai, sont légitimement chers à ce courant. On peut compléter ces remarques au regard du processus de captation et d’appropriation des savoirs, via leur codification, en ce qu’elle contribue à contrôler une partie du capital intellectuel de la firme, sans contrepartie réelle pour les « donateurs ». Mais on objectera à juste titre, que cette captation conduit également à une mise à disposition potentielle des savoirs utiles à tout ou partie de la collectivité de travail.

2.2. Le monde des finances : « les marches » et les nouveaux propriétaires.

De manière à bien saisir la montée et la domination du capitalisme financier, nous présenterons succinctement dans un premier temps la forme antérieure dominante du capitalisme managérial, qui a marqué de son empreinte une bonne partie du XXe siècle. Nous décrirons ensuite la phase du basculement vers la « main invisible » du marché, et le retour de nouveaux propriétaires, phase qui s’est précisément déployée sous la forme d’une financiarisation, générant une profonde métamorphose de l’organisation des firmes.

Le temps du capitalisme managérial : sa formalisation et son apogée.

Les principaux précurseurs de la théorisation du capitalisme managérial sont Berle et Means, qui publient en 1932 Modern Corporation and Private Property, ainsi que Burnham avec un ouvrage publié dix années plus tard intitulé The Managerial Revolution. Après la crise de 1929, où le pouvoir de la bourse avait été largement délégitimé, les « dirigeants » et les « managers » avaient progressivement récupéré la direction effective de grandes firmes souvent dévolues antérieurement aux « propriétaires » aux Etats-Unis. De plus, la dispersion des actionnaires (à l’exemple de la firme ATT) contribuait à générer cette « révolution managériale ». L’économiste Galbraith (The New Industrial State, diffusé en 1967), prolongera et éclairera ce courant en développant le concept de « technostructure », nouvelle forme que l’on pourrait qualifier de « bureaucratie technico-professionnelle », qui s’est en quelque sorte substituée aux propriétaires, détenteurs de capitaux. Ce basculement des formes de coordination des grandes firmes et cette professionnalisation des managers, lié notamment à la complexité des taches des grandes organisations, que Burnham avait déjà pointé, s’imposera largement jusqu’à la fin des années 1970, dans les grandes entreprises de la plupart des pays industrialisés.

De la « grande transformation »[2] du capitalisme et du remodelage de l’organisation.

On associe ce basculement vers le capitalisme actionnarial et financier principalement à des éléments et des facteurs économiques et quasi-idéologiques. Naturellement, ses effets sur le remodelage et la métamorphose de l’organisation interne des entreprises seront conséquents. On en rappellera succinctement les différents éléments les plus saillants. L’année 1973, reste le marqueur symbolique de l’entrée dans un nouveau cycle plus incertain, de croissance ralentie. Mais, les observateurs attentifs comme Mendras (son ouvrage sur ce point est intitulé : La seconde révolution française, date de 1991), avaient décelé les signes précurseurs de l’ébranlement de l’ordre socio-économique fordien vertueux dès le milieu des années 1960.

C’est donc dans la deuxième partie des années 1970, que se déploient de nouvelles bases doctrinales et idéologiques principalement à travers les travaux conceptuels référents des économistes Jensen et Meckling produits entre 1976 et 1983 notamment, qui formuleront la « théorie de l’agence ». De manière très ramassée, pour ces auteurs, la réalité d’un principe de « stricts droits de propriété » a pour effet de considérer les managers comme les agents des seuls actionnaires, leur relation étant présentée comme un cas particulier de relation d’agence. La « bonne gouvernance » est en définitive celle qui assure le meilleur contrôle au moindre coût, en minimisant en particulier les coûts de surveillance, les dirigeants pouvant avoir en effet intérêt à détourner les ressources à leur avantage en gardant « la main ». Cette base doctrinale constitue d’une certaine manière une réponse aux thèses évoquées, en particulier celle de Berle et Means, face à la montée du pouvoir des dirigeants dans la grande entreprise.

La mise en œuvre de cette « grande transformation » se déploiera pour l’essentiel dans le cadre de la « révolution conservatrice » anglo-saxonne durant la décennie 1980. Ces courants et pratiques aboutissent en effet à des perspectives analogues : la justification de la restauration de la figure de l’actionnaire aux dépens de dirigeants « visibles », dans un univers par ailleurs de plus en plus globalisé et interdépendant. Soulignons que ces « nouveaux propriétaires » ne sont plus majoritairement des familles, mais à présent – au moins pour les firmes cotées – des investisseurs institutionnels (fonds de pension, fonds mutuels ou fonds communs de placement et fonds spéculatifs). Ceux-ci ont ainsi vu leur pouvoir se renforcer à travers de nouvelles règles de gouvernance (corporate governance), conduisant à un contrôle potentiellement accru des dirigeants. Mais certains de ces investisseurs spéculent de manière risquée sur les marchés en mobilisant des outils sophistiqués. Ils auront une responsabilité importante dans la crise des subprimes, ainsi qu’indirectement dans la chute d’institutions financières comme Lehman Brothers. Enfin, conséquemment, l’organisation interne des firmes sera remodelée dans plusieurs directions combinées, en particulier le recentrage sur les « compétences clés », et la polarisation amont/aval de ses activités créatrices de valeur (R&D, design, marketing, etc.), dans le cadre d’une échelle de temps considérablement raccourcie (time to market).

2.3. Les nouvelles « technologies numériques de l’intellect » (TNDI).

Nous serons plus bref sur cette présentation, en ce qu’elle prolonge le point 0.1. précisément consacré aux « technologies de l’intellect » (TDI), dans la lignée des travaux de Goody. Ces TDI se « transforment » logiquement, s’agissant de la période contemporaine, en « technologies numériques de l’intellect » (TNDI). Elles ont elles-mêmes, ces dernières décennies, fortement évolué dans le cadre d’une dynamique cumulative en ce qu’elles se sont successivement ajoutées et combinées avec les précédentes. Elles scandent leur émergence par périodes quasi décennales : le temps des « grands systèmes » (années 1970), le temps de la décentralisation et des ordinateurs personnels (années 1980), l’arrivée de l’Internet (années 1990), et enfin du web 2.0 et des technologies collaboratives (années 2000), qui ne cessent depuis lors, de se sophistiquer. Elles contribuent à favorisent le partage des connaissances et l’innovation. Cette phase s’est amplifiée singulièrement depuis les années 2010 à travers la pénétration de ces technologies une très large majorité des sociétés du CA 40, mais également un certain nombre de PM.E., sous forme de réseaux sociaux d’entreprise (R.S.E.). Ils constituent une excroissance naturelle de l’annuaire et de l’Intranet et génèrent de multiples communautés professionnelles (plus de 1000, par exemple, chez Orange). Ces TNDI contribuent largement à alimenter et enrichir le processus de gestion des connaissances, à condition que les entreprises créent les conditions favorables à leur usage, dans le cadre d’une stratégie cohérente et que les acteurs donc se les approprient. Naturellement, ces nouvelles pratiques conduisent à remettre singulièrement en cause le management traditionnel.

Différente types d’effets doivent être toutefois être soulignés. Le premier se réfère naturellement au nouveau rapport quasi réel au temps et à l’espace, sans omettre toutefois ses effets « polluants » liés à la surcharge informationnelle associée à leur usage. Il est par ailleurs généralement admis que ces TNDI contribuent de manière conséquente à l’accroissement des performances des firmes, bien que cette évaluation demeure de nature complexe. Mais il faut également souligner par ailleurs, que l’usage de ces dispositifs constitue de puissants moyens de contrôle, d’agrégation et de traçabilité.

2.4. Les espaces territoriaux fondés sur les « économies d’agglomération ».

Cette dernière composante constitutive de l’économie du savoir, se réfère au phénomène de regroupement et de concentration des activités intensives en connaissances, au sein d’un même espace géographique. Les économistes mobilisent alors le terme d’« économies d’agglomération » ou d’« économies d’urbanisation » pour le caractériser. Ces espaces territoriaux localisés le plus souvent au sein de grandes métropoles, attirent et concentrent, tel un aimant, des professionnels et des organisations du savoir qui mobilisent des processus cognitifs complexes et créatifs. Elles leur permettent ainsi de bénéficier des retombées d’un environnement favorable et propice aux échanges professionnels relationnels, informels ou formels. En retour, et de manière combinée et interactive, ces derniers alimentent et irriguent ces agglomérations de leurs ressources cognitives et créatives.

A l’origine des « effets d’agglomération » : Marshall et Jacobs.

Si l’usage du terme « d’économies d’agglomération » est certes relativement récent, il n’empêche qu’il renvoie en une première analyse, intuitivement à l’observation du sens commun. En effet, la proximité d’acteurs intensifs en connaissance ou en créativité au sein d’un même espace, constituerait un terreau fertile favorable à l’accroissement des échanges cognitifs et économiques, susceptible de générer la création de nouveaux savoirs et de développer l’innovation. Ils seraient ainsi caractérisés par des rendements croissants. Nous avions souligné ci-avant l’impossibilité d’appréhender l’apparition de l’imprimerie, sans analyser l’environnement de « l’atmosphère rhénane » qui régnait alors dans cette région. Sans remonter aux travaux historiques de Braudel, ce sont principalement deux auteurs, l’économiste Marshall (1890 [1906]) et Jacobs (1961, 1969, 1984), que l’on pourrait qualifier de sociologue de l’urbanisme contemporain, qui ont été parmi les premiers à caractériser le concept d’économie d’agglomérations, à travers deux approches différenciées que nous allons présenter succinctement.

Une perspective intrasectorielle : Marshall et l’« atmosphère industrielle ».

En mobilisant le concept un peu flou d’« atmosphère industrielle », (d’où notre clin d’œil à « l’atmosphère rhénane), Marshall entendait souligner que « lorsque l’industrie a choisi une localité, elle a des chances d’y rester longtemps, tant sont grands les avantages que représentent pour des gens adonnés à la même industrie qualifiée, le fait d’être près les uns des autres. Les secrets de l’industrie cessent d’être des secrets. Ils sont pour ainsi dire dans l’air (…). On sait apprécier le travail bien fait ; on discute aussitôt les mérites des inventions et des améliorations qui sont apportées aux machines, aux procédés, et à l’organisation générale de l’industrie. Si quelqu’un trouve une idée nouvelle, elle est aussitôt reprise par d’autres, et combinée avec des idées de leur cru ; elle devient ainsi la source d’autres idées nouvelles» (Marshall, 1890 [1906]). Par le recours au terme d’« atmosphère industrielle » et la citation associée, il annonce ainsi les districts comme formes de collaboration intra-organisationnelle (ou spécialisation industrielle intrasectorielle) auquel l’Italie sera la plus « réceptive », notamment à travers les travaux de Becattini, disciple de Marshall. Au travers les effets des « économies d’agglomérations », Marshall se situe clairement dans ce que l’on nommera les économies d’agglomération intra-sectorielles (dites de spécialisation industrielle). Reposant sur la proximité d’entreprises pratiquant des activités similaires, elles favorisent ainsi les possibilités d’échanges et de rencontres entre acteurs du même secteur industriel et encourageant l’innovation. Les économistes qualifieront ce modèle de Marshall-Arrow-Romer, en référence aux auteurs favorables à ce courant.

Une perspective intrasectorielle : Jacobs et les effets d’urbanisation.

Pour sa part, Jacobs (1961, 1969, 1984) considère, en tant qu’observatrice avisée et attentive villes nord-américaines, qu’elles sont souvent les berceaux de l’innovation et de la croissance, dans la mesure où elles rassemblent une diversité accrue en termes de population comparativement à des environnements non urbains. Ainsi, la diversité et les échanges d’idées jouent un rôle important pour la création d’une puissante et dynamique vitalité urbaine. Elle s’inscrit ainsi dans un autre cadre que celui ouvert par Marshall, en considérant que la diversité sectorielle favorise l’innovation entre des personnes issues de domaines d’activité différents. À la suite de ses travaux, Robert Lucas (prix Nobel d’économie en 1995 et théoricien de la croissance endogène) utilisera et popularisera le terme d’« externalités de Jane Jacobs ». Cette diversité, qualifiée également d’« effet d’urbanisation » permettant l’échange et l’accumulation de savoirs, principalement tacites, en provenance d’acteurs et de secteurs professionnels variés, favoriserait les gains de productivité et les innovations. En d’autres termes, ces externalités profitent d’un marché plus large, englobant une plus grande diversité de firmes de secteurs d’activité différents. De nombreux auteurs, comme Feldman et Audretsch, se situeront dans la lignée des travaux de Jacobs et de sa perspective de diversification, notamment en termes d’innovation intersectorielle.

Pour autant, dans la pratique, cette distinction intrasectorielle-intersectorielle n’est à notre sens, pas totalement imperméable et clivée. Ces deux perceptives ne s’excluent pas nécessairement l’une de l’autre. Elles peuvent se combiner, se cumuler et s’enrichir au sein d’agglomérations au hasard d’échanges et de contacts.

La question des « externalités géographiques de connaissances ».

L’encadré qui suit présente le concept important d’« externalités des connaissances », qui constitue une forme particulièrement illustrative des effets d’agglomérations. On peut approcher ce concept, dans sa version positive, en référence à la célèbre phrase de l’économiste et géographe Feldman (1994), selon laquelle « le savoir traverse les corridors et les rues plus facilement que les continents et les océans ». Cette formule rend bien compte du fait que les idées et les connaissances à caractère tacite circulent, s’échangent, s’évaporent, se captent et « fuitent », volontairement ou non, au sein de ces agglomérations, compte tenu des effets de la proximité des différents acteurs.

| ENCADRÉ 1 : LES EXTERNALITÉS DE CONNAISSANCES (KNOWLEDGE SPILLOVERS) |

| Origine du concept. Ce concept a été défini la première fois par l’économiste Pigou, dès 1932 (The Economics of Welfare). Il correspond à une situation où « une personne A, alors qu’elle est en train de rendre un certain service, contre paiement, à une autre personne B, affecte incidemment, en bien ou en mal, d’autres personnes , (non productrices de services similaires), et cela de telle manière qu’un paiement ne puisse être imposé à ceux qui en bénéficient, ni une compensation prélevée au profit de ceux qui en souffrent ».

Définition et distinctions. On a coutume de distinguer les externalités de connaissances positives et négatives. Les premières se définissent comme étant des connaissances qui, une fois produites par des personnes ou des organisations (entreprises, universités, etc.), bénéficient à d’autres personnes ou d’autres organisations, sans que le producteur de ces connaissances soit rémunéré par ces personnes ou par ces organisations. On se situe dans une logique « hors marché ». Il s’agit plutôt d’une « fuite », d’une « retombée » non intentionnelle, que le détenteur de la connaissance ne peut empêcher, et non d’un échange marchand de connaissances. Parfois qualifiées d’externalités relationnelles. Elles ne sont donc en principe pas observables et difficilement contrôlables. D’une manière générale, les connaissances généreront des externalités d’autant plus localisées qu’elles comportent un caractère tacite et contextualisé. En effet, à partir du moment où les connaissances sont codifiées et s’inscrivent dans une logique marchande, elles tendent à se transformer externalités de nature pécuniaire en prenant la forme de brevets ou de licences. Enfin, on distingue, comme nous l’avons souligné, des externalités « intersectorielles » et des externalités « intra-sectorielles ». Des effets négatifs peuvent être par ailleurs attachés aux externalités de connaissances. C’est notamment le cas, lorsqu’ils contribuent à l’accroissement de certains coûts, tels que le montant élevé de l’immobilier ou des rémunérations des professionnels, l’élévation de la pollution atmosphérique, la surcharge des réseaux de transports et les embouteillages, etc. Ces externalités négatives peuvent notamment contribuer à réduire la productivité des entreprises. Formes de transmission et d’acquisition. Ces formes et ces mécanismes de transmission et d’acquisition des externalités positives s’exercent à l’occasion de situations diverses. Elles peuvent ainsi être liées à des mouvements inter-organisationnels de professionnels (mobilité d’un professionnel vers une autre firme, concurrente ou non). Des échanges interactifs informels personnels et professionnels entre les personnes, comme nous l’avons souligné, concourent également à transmettre « gratuitement » des concepts et des idées (« effet cafétéria »), compte tenu de la proximité géographique. Dans ce cadre ces externalités peuvent également se présenter sous forme d’informations (externalités d’informations) qui circulent à l’occasion de rencontres informelles (hôtels, restaurants, séminaires, conférences, colloques, presse locale, etc.). À l’extrême, la pratique de l’espionnage industriel entre dans ces processus d’acquisition. À contrario, dès lors que les connaissances sont codifiées et transitent via des relations marchandes, elles deviennent des sources d’externalités pécuniaires. |

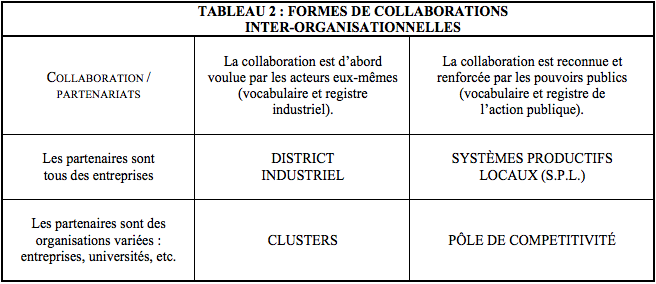

Typologies et formes de collaborations inter organisationnelle, autour des « économies d’agglomération », et leurs effets.

On distinguera dans cette section successivement les différentes formes de collaboration inter-organisationnelles qui entrent dans le champ, ou du moins dans l’esprit des « économies d’agglomération », mais aussi leurs limites.

Les formes de collaborations inter-organisationnelles.

A ce stade de la présentation, nous reprendrons la typologie simplifiée proposée par Retour (2009), dans le tableau synthétique qui suit, en sachant qu’une certaine élasticité et des hybridations sont possibles entre ces différentes formes. Il convient d’ailleurs de souligner que ces différentes formes peuvent être concurrentes ou se recouvrir partiellement, dans la mesure où les caractéristiques qui les sous-tendent ne sont en effet jamais totalement stabilisées, même si des dominantes sont effectivement clairement perceptibles, comme le suggère d’ailleurs le tableau.

Tableau 2 : Formes de collaborations inter-organisationnelles

Les effets, les limites et les risques des collaborations inter-organisationnelles.

Il convient à présent pour clore cette présentation, d’évaluer clôturer cette présentation, d’évaluer les effets, les impacts, mais aussi les doutes, les limites et les critiques, attachés à la réalité des « économies d’agglomération » et de leur formes inter-organisationnelles. En réalité, il ne semble pas exister de démonstration scientifique et de contenu théorique sur ces effets. Ainsi, des auteurs comme Niosi et Bourassa concluent à propos d’une recherche réalisée en 2008, sur l’innovation dans les villes canadiennes, qu’en aucun cas on ne peut tester les hypothèses établissant un lien entre la taille de l’agglomération et sa productivité en matière d’innovation. Plus généralement, Maftei, en 2010, dans sa synthèse de l’ensemble de la littérature, souligne que les preuves qui confirment l’importance relative des différents types d’externalités de connaissances sont ambiguës. Par ailleurs, des critiques et des interrogations ont été émis. Rallet et Torre, pour leur part, observent notamment, dans une contribution de 2007, que, depuis ces deux dernières décennies, beaucoup de systèmes ont soit échoué, soit disparu.

Mais la proximité peut également comporter des risques pour une firme ou un centre de recherche produisant ou mobilisant les mêmes techniques ou connaissances que celles d’une entreprise voisine. Elle est susceptible, par exemple, de générer des effets dommageables au regard de la « fuite » de savoirs stratégiques, de l’espionnage ou de l’intelligence économique. Toutefois de manière opposée, ces chercheurs font état de travaux, où fréquemment des entreprises préfèrent nouer et entretenir des relations à distance, plutôt qu’avec leurs voisins proches, en particulier lorsque les relations de collaboration ont été établies avec des partenaires situés à une distance respectable. Enfin, une ressemblance ou une similitude trop marquée en matière de production de connaissances ou d’innovations entre organisations géographiquement localisées (entreprises, laboratoires, etc.) peut contribuer à rendre toute éventuelle collaboration dénuée d’intérêt.

A travers cette première partie, nous avons pu ainsi identifier et mettre en exergue trois éléments constitutifs de l’économie du savoir (le savoir, les finances, les TNDI) le plus souvent insérés et polarisés au sein d’un quatrième élément constitutif où espace territorial qualifié d’ « économies d’agglomération » intensives en connaissances. Il nous est maintenant possible de présenter et d’illustrer les multiples interférences et combinaisons entre ces différents éléments, de manière à caractériser la dynamique de l’économie du savoir, mais aussi ses enjeux et ses risques.

3. Les liens interactifs entre ces différents éléments constitutifs, comme dynamique de l’économie du savoir.

Ces trois premiers éléments constitutifs composent en effet un « système » et se nourrissent mutuellement. Le quatrième élément, lié aux « économies d’agglomérations », constitue en quelque sorte, le socle et l’espace à la fois d’attraction et de mobilisation des activités exercées par des professionnels détenant des compétences expertes et/ou du talent et par des organisations intensives en connaissances et/ou créatives, que nous approfondirons dans cette deuxième partie. Nous nous proposons de décrire et d’analyser interactions en se centrant successivement sur leurs différents liens combinés : « savoir » et « TNDI », d’une part, « savoir » et « finances », d’autre part, et enfin, « finances » et « TNDI ».

3.1. Des interactions entre « savoir » et « TNDI ».

![]()

De manière à rendre compte de cette interaction, une double perspective sera successivement abordée : le rapprochement progressif entre ces deux éléments constitutifs et les bénéfices réciproques de cette combinaison.

Du « portage des informations » au « partage des connaissances ».

Par ces deux expressions, nous entendons souligner la dynamique historique récente de leur rapprochement à travers une évolution combinée des acteurs, des usages et des supports technologique.

Ainsi, pour mémoire, la décennie 1970 est marquée par la domination des informaticiens, propriétaires quasi-exclusifs de leur savoir technique. Ils travaillent sur la base de « langages experts » inaccessibles au commun des mortels. Deux applications sont alors dominantes dans les entreprises : le traitement de la paye et celui des facturations.

La décennie qui suit, est caractérisée par une progression de la coopération entre « experts » et utilisateurs. C’est en particulier le cas pour le traitement informatisé des fichiers clients par une organisation, nécessitant par nature, des informations fournies à l’« expert » informaticien par le responsable concerné (nature du contrat, caractéristiques du payeur, etc.). Toutefois, si dans cette relation l’« expert » partage en partie son pouvoir avec l’utilisateur (consultations, recueil d’informations), il en conserve toutefois le monopole de l’usage technique.

C’est vers le milieu des années 1990, qu’apparaît alors progressivement au sein de grandes firmes, la première génération de Knowledge Management, orientée au départ sur la gestion des données et des informations, en les stockant et les distribuant via des systèmes experts ou à base de connaissances. Cependant, le basculement vers le champ de la gestion des connaissances individuelles progresse, notamment en ce que des experts de l’entreprise acceptent progressivement de livrer leur savoir à dominante tacite. Les travaux d’Ermine (2003), ont contribué pour une large part à cette diffusion.

Durant la décennie 2000, un saut technologique et coopératif sera franchi – nous l’avons souligné – à travers l’arrivée et l’usage des plateformes collaboratives et des réseaux sociaux. Les alliances coopératives et intelligentes entre les acteurs « ouverts » des TNDI et ceux du savoir tendent à progresser alors de manière significative. On pénètre dans le champ du collaboratif rendu possible par les technologies de type 2.0. Les applications les plus prometteuses se concentrent en particulier autour des réseaux sociaux d’entreprise et des communautés de pratique professionnelles, au travers de relations et d’échanges individuels ou collectifs entre leurs membres (en face à face où de manières collaboratives via une plateforme numérique). Il est en effet acquis aujourd’hui, que de nombreuses grandes firmes du CAC 40 ont intégré ces dispositifs, au regard des bénéfices qu’elles étaient susceptibles d’en retirer. Ils concernent notamment la mutualisation et la capitalisation des connaissances, la résolution de problèmes associés à une pratique professionnelle, l’accélération de la circulation et du partage, voire de la création de savoirs.

Des gains respectifs réciproques potentiels associés à cette combinaison.

On rappellera pour mémoire les trois domaines principaux qui bénéficient potentiellement de ces gains. Il s’agit d’abord de l’abolition des distances et des coûts tant au niveau de l’accès que de l’échange ou du partage de savoir et, de manière plus générale, de la collaboration entre personnes et groupes dispersés au sein d’espaces géographiques et sectoriels éloignés. Il convient également citer le cas de la constitution d’entrepôts de stockage de contenus de savoirs codifiés, réceptacles de connaissances initialement tacites ou non, en vue de leur partage et partant, de leur alimentation et de leur usage par des personnes et des collectifs au sein des firmes. Enfin, et de manière plus globale, ces TNDI permettent un accès potentiel en temps réel à une multitude de formes de contenus (notamment des documents bureautique et des publications web associées à des savoirs), constituant ainsi une source d’exploration et d’exploitation quasiment illimitée, qu’il convient toutefois de gérer au mieux…

Ainsi que nous avons pu le constater, les interactions entre ces deux éléments sont donc patents et contribuent à favoriser la croissance et la diffusion du savoir et à en générer de nouveaux (dimension cumulative). Naturellement, elles comportent souvent une limite inhérente à leur nature : l’absence de présence physique effective, même si des technologies de type Skype, permettent d’en limiter partiellement les effets.

3.2. Des interactions entre « savoirs » et « finances ».

![]()

Ces interactions combinées entre « actifs financiers » et « actifs cognitifs » seront dans un premier temps mises en exergue, avant d’être ensuite illustrées.

Le savoir, comme « objet » de marchandisation.

Ces deux familles d’actifs s’autoalimentent, mais toutefois dans le cadre d’une échelle de temps différenciée, source potentielle de tensions.

Une auto-alimentation entre ces formes d’actifs.

Ainsi, d’un côté, les « actifs financiers » constituent un levier susceptible de fournir les capitaux nécessaires et de valoriser le pôle du savoir dans une perspective marchande. En retour, ils bénéficient potentiellement des retombées commerciales associées à cette valorisation. Il convient d’ailleurs de souligner que les secteurs bancaires et financiers, et plus particulièrement les banques d’investissement, reposent de plus en plus sur l’accumulation de savoirs complexes, à l’image des mathématiques financières, à travers le montage d’ingénieries sophistiquées. Ils deviennent ainsi de véritables industries intensives en connaissance. Ces secteurs profitent ainsi des effets de ces savoirs complexes qui contribuent à accroître leur performance et leur rentabilité, mais parfois aussi à leur destruction… Comme en témoignent les effets des externalités négatives des connaissances, « polluées » au service de la spéculation à court terme, déconnectées de l’économie réelle et les pratiques opaques et collusives qui ont généré des « affaires » et des crises tristement célèbres (Parmalat, Enron, Lehman Brothers, etc., ainsi que celle des subprimes). On se situe alors clairement dans le champ de ce qui a été parfois qualifié de « finance incestueuse ».

Des chercheurs ont d’ailleurs tenté de prolonger ce lien interactif de manière à déterminer au-delà, lequel de ces deux « actifs » est au service de l’autre. Pour certains, comme Mouhoud et Plihon, la financiarisation du capitalisme constitue une réponse aux besoins de l’économie du savoir. L’essor des principales institutions du capitalisme contemporain (notamment la Bourse) est celui d’instruments au service d’un système économique fondé sur les connaissances. D’autres comme Morin (2008), qui se positionne dans le cadre du capitalisme cognitif, considère que le processus de production des connaissances apparaît doublement asservi : d’un côté, par le niveau des investissements qui ne peut être que contraint par une rentabilité financière exigée a priori. De l’autre côté, par la quasi-impossibilité de développer, par accumulation des connaissances, des activités nouvelles qui pourraient en dériver. Formulé autrement, seuls les investisseurs institutionnels ont la réalité du pouvoir de décider des investissements nouveaux, sur la base de critères purement financiers. La posture de Morin nous apparaît plus convaincante certes, mais le savoir s’assimile à un bien marchand. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question dans la partie conclusive de cette contribution.

Des échelles de temps différenciées.

S’agissant des financiers, la valorisation de cet actif cognitif doit être réalisée au plus vite, en particulier face à la contrainte temporelle du time to market intégrant de ce fait une part de risque. Mais échelle de temps ainsi raccourcie entre nécessairement en tension avec l’actif cognitif proprement dit, qui s’inscrit dans un cycle de temps souvent plus long. L’entreprise peut être ainsi décrite comme un objet hybride : actif financier au regard des investisseurs, mais aussi actif cognitif, centré sur le cœur du métier et de ses compétences-clés, pour accroître sa rentabilité, tout en développant des services et des produits innovants à un rythme de renouvellement de plus en plus élevé.

Des interactions illustratives fondées sur de fortes prises de risque.

Deux illustrations seront ici proposées : le rôle des sociétés de capital-risque au sein de la Silicon Valley et le cas de l’industrie pharmaceutique autour de la financiarisation et de l’innovation.

Le rôle des sociétés de capital-risque (S.C.R.) à travers le cas du cluster de la Silicon Valley.

On présentera dans l’encadré qui suit l’étude illustrative de Ferrary (2009) consacrée à ce thème.

| ENCADRE 2 : LES FONCTIONS DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE (SCR) DANS L’INNOVATION RADICALE AU SEIN DU CLUSTER DE LA SILICON VALLEY. |

| Dans son étude, l’auteur décrit les différentes fonctions que les SCR remplissent en tant que « transiteurs » de l’innovation inter-organisationnelle. Elles sont au nombre de cinq.

Le financement de la phase de transition de l’innovation radicale. Cette première fonction contribue à permettre à une start-up de recruter et de financer sa demande de services auprès des prestataires dédiés à la création d’entreprise (avocats, consultants de diverses spécialités, etc.). La sélection des innovations radicales. Les critères retenus, s’agissant de cette seconde fonction, sont le plus souvent la qualité de la technologie, l’existence d’un marché potentiel et les qualités humaines du ou des entrepreneurs. Le choix est très sélectif et inférieur à 1%… Très spécialisées notamment dans la mouvance des technologies associées à l’Internet, elles accumulent une expertise des enjeux économiques et technologiques du secteur, reconnue dans les réseaux de la Valley. Ce « mécanisme de réputation » permet ainsi d’attirer de nombreux entrepreneurs en fonction de leur spécialisation vers les capital-risqueurs. Il constitue, selon Ferrary, un processus de sélection collectif reconnu par les autres acteurs du réseau d’innovation. La signalisation. Elle correspond à la qualification de la troisième fonction, en référence à la valeur de l’innovation radicale au sein du cluster, vis-à-vis de ses autres acteurs. Les SCR réputées comme Sequoia Capital ou Menlo Venture contribuent alors à lever les incertitudes des acteurs économiques de la Silicon Valley. L’apprentissage collectif des connaissances. Cette quatrième fonction concerne l’apprentissage collectif des connaissances liées à la phase de transition en référence à l’accumulation de l’expertise et de l’expérience des capital-risqueurs, souvent eux-mêmes anciens créateurs d’entreprise, dans le champ de la connaissance entrepreneuriale spécifique à la phase de transition de l’innovation radicale, portée par une start-up. L’encastrement social de l’innovation radicale de l’entrepreneur. Enfin, cette dernière fonction se réfère à la nécessité pour l’entrepreneur de s’insérer dans le réseau d’innovations du cluster, de manière à accéder à ses ressources. Un rôle d’intermédiation important est joué par les S.C.R., en favorisant la création de liens sociaux « économiquement justifiés » entre les entrepreneurs et les acteurs-partenaires de la Valley (avocats, consultants, banquiers d’affaires, industriels, etc.). Ainsi que le souligne Ferrary, cette coordination organisationnelle au sein de la région met clairement en relief les différents rôles-clés tenus par les SCR auprès des entreprises et des acteurs de la Silicon Valley. Ces sociétés constituent une illustration typique du lien combiné et risqué entre le pôle du savoir et celui de la finance. |

Le cas de l’industrie pharmaceutique autour de la financiarisation et de l’innovation.

Dans cette illustration, Montalban (2008) entend souligner que les modèles productifs pharmaceutiques illustrent la réalité d’un double mouvement vers le capitalisme financier et cognitif. Cette industrie étant fondée sur la science, l’innovation produit est positionnée au cœur du processus de production. Ce secteur constitue en effet un placement stratégique privilégié particulièrement rentable. En particulier, les ventes demeurent relativement prévisibles. La création de valeur actionnariale étant privilégiée, les analystes financiers y occupent une place importante, notamment en ce qu’ils donnent des ordres d’achat ou de vente aux investisseurs institutionnels. Pour ces derniers, la valeur d’une société pharmaceutique est avant tout associée à la valeur espérée du pipeline, (qui se rapporte au portefeuille de molécules en développement), doté de blockbusters potentiels (médicaments éthiques générant plus d’un milliard de chiffre d’affaires). En conséquence, nombre de groupes pharmaceutiques ont effectué des cessions ou des spin-off de leurs activités les moins rentables. Cela a eu pour effet d’accroitre la concurrence, en adoptant soit le modèle du blockbuster, afin d’éviter d’être distancié, soit un positionnement sur des niches, en cas de taille insuffisante. Ces groupes deviennent ainsi à la fois de plus en plus dépendants des blockbusters et du jugement de la communauté financière, incitant fortement à un renouvellement permanent de leur offre de produit.

Par ailleurs, cette financiarisation combinée avec l’arrivée des biotechnologies à eu pour effet de modifier la conception et l’organisation de la recherche et de l’innovation, qui deviennent simultanément plus réticulaires et plus réactives. L’accroissement nécessaire de la productivité de la R&D, ainsi que les compétences technologiques complémentaires en biotechnologies, conduisent une majorité de groupes pharmaceutiques à externaliser une partie de leurs recherches précliniques. Elles nouent ainsi des accords avec des biotechs de manière à constituer des réseaux susceptibles d’assurer une captation d’externalités de connaissances, permettant notamment de réduire les risques de la recherche par le partage de leurs coûts.

Il importe donc de retenir donc, de ces différentes illustrations, la complexité et l’importance des liens interactifs entre les « finances » et le « cognitif » pour valoriser les innovations.

3.3. Des interactions entre « TNDI » et « finances ».

![]()

Les interactions entre « TNDI » et « finances » seront ici survolées, dans la mesure où elles ont été plus ou moins explicitement évoquées lors des deux précédentes sections consacrées aux autres interactions.

D’une part, les TNDI permettent, à travers leurs multiples dispositifs (Internet, ordinateurs, logiciels, etc.), combinés avec leur puissance de calcul, de transmettre en temps réel aux différents opérateurs et acteurs financiers planétaires, un nombre quasi infini de données et d’informations financières, générant une quantité considérable d’opérations aux montants de plus en plus élevés. Le cas souvent cité du système de cotation électronique dont s’est équipée la bourse de Paris, remplaçant les cotations traditionnelles « à la criée », en constitue une illustration typique.

D’autre part, en retour, les TNDI ont bénéficié des traitements associés à la finance de marché, qui ont contribué à leur développement. On peut considérer qu’elles constituent de puissants amplificateurs de ce traitement en termes de quantité et vitesse et ont pu ainsi concevoir des applications de plus en plus sophistiquées, associées en particulier au développement des marchés financiers. Ce qui confirme leur positionnement d’industries intensives en connaissances (du moins pour certaines activités), illustrant ainsi ces interactions entre ces différents éléments constitutifs.

A la lumière de cette présentation, nous pouvons peut donc ainsi confirmer de manière synthétique que l’économie du savoir, singulièrement dans notre époque contemporaine, repose largement sur une dynamique interactive entre trois éléments constitutifs fréquemment localisés au sein d’économies d’agglomérations.

Toutefois, cette dynamique repose aussi sur un fragile équilibre comportant de nombreuses tensions. On retiendra en particulier que les risques et les enjeux sont plus spécifiquement localisés dans trois domaines :

- Le développement d’externalités négatives des connaissances liées à la centration sur les seules opérations à des fins totalement spéculatives à risque, déconnectées de l’économie réelle ;

- La pression sans fin à la course à l’innovation vis-à-vis notamment des chercheurs et des créatifs ;

- Une tendance plus générale à la privation du savoir, assimilable alors à un seul objet de marchandisation. Cet aspect fera l’objet de développement dans la conclusion de notre note de travail. La course à l’innovation « à tout prix », contribue à générer un déplacement de l’exploitation de savoirs au détriment de leur exploration.

| Schéma 2 : La dynamique interactive de la nouvelle économie du savoir et ses différentes composantes. |

|

Conclusion: penser la privatisation du savoir.

Par cette conclusion, sous forme de mise en perspective, nous entendons survoler d’une part les risques associés à une tendance à la privatisation, singulièrement marquée dans la période récente, et d’autre part, de suggérer un certain nombre de pistes et recommandations pour en limiter les effets.

4. Des risques associés à la privatisation et la marchandisation excessive du savoir

Quatre types de situations décriront et illustreront ces risques : le processus de captation et de la codification des connaissances, le développement de la privatisation du savoir (notamment à travers une certaine forme d’exercice des droits de propriété intellectuelle), les relations ambivalentes et contestables entre brevets et innovations, et enfin, l’asymétrie entre les finances et le savoir.

4.1. La question de la captation et de la codification des connaissances.

Rappelons que cette démarche constitue une pratique ancienne, remontant au moins au XVe siècle. Elle constitua d’ailleurs pour Taylor un dispositif-clé du Scientific Management. S’agissant de la période contemporaine, nous avons souligné les bénéfices qu’en escomptaient les représentants du courant de l’économie de la connaissance dans la mouvance de l’OCDE. De grandes entreprises ont entamé ce processus vers le milieu des années 1990, comme indiqué également précédemment.

Mais on peut en effet penser que ce processus s’apparente d’une certaine manière à un contrôle et à une appropriation des connaissances tacites en les extrayant du cerveau de leurs détenteurs, en les déposants dans des dispositifs technologiques de manière à permettre leur réutilisation. Il conduit à réduire la dépendance de l’entreprise à l’égard des détenteurs « propriétaires » de connaissances critiques ou expertes, sous réserve qu’ils acceptent de les livrer… Il est toutefois possible d’objecter avec justesse, que cette captation conduit également à une mise à disposition potentielle de savoirs utiles à une partie de la collectivité, s’agissant notamment de démarches de Knowledge Management, voire à la création de nouveaux savoirs (dimension cumulative).

Une autre stratégie complémentaire de captage utilisée par les entreprises consiste à recruter directement des professionnels du savoir réputés, experts et/ou talentueux, parfois qualifiés de « stars scientists », mais ces « actifs spécifiques » sont naturellement volatiles. Le processus d’acquisition de start-up prometteuses (à l’exemple bien connu de l’entreprise Cisco), constitue également une forme de captation d’actifs stratégiques.

4.2. Le développement de la privatisation du savoir : la propriété intellectuelle comme dispositif ambivalent.

C’est probablement dans ce cadre que se situe le véritable danger de cette appropriation, qui se localise dans le versant sombre du droit de propriété intellectuelle. Rappelons en effet que ce droit constitue un dispositif relativement ambivalent, et paradoxal.

En effet, d’un côté, il peut être considéré comme un véritable outil stratégique pour de nombreux acteurs générant un effet incitatif important, susceptible de favoriser les conditions de l’innovation, dans une perspective qui s’inscrit davantage dans le long terme. Mais, d’un autre côté, dans sa face plus sombre, ce droit fait l’objet de critiques et de remises en cause plus ou moins radicales, conduisant notamment à un excès de privatisation, dans une logique souvent courtermiste. Cela s’observe en particulier, à travers le phénomène d’accélération générale de privatisation des connaissances sous forme de prise de brevets, dans le cadre du contexte concurrentiel exacerbé du nouveau régime de croissance. Ce qui peut parfois conduire à stopper, ou du moins à freiner, l’exploitation de la connaissance (que d’autres acteurs auraient pu utiliser si elles n’avaient pas été privatisées), et de l’innovation, alors que son objectif est précisément de la stimuler. Aussi, certains économistes, mobilisent le concept de « second mouvement enclosures », en référence au mouvement des enclosures qui, entre le XIIème et XVIIème siècle en Angleterre, avaient transformé l’agriculture traditionnelle en un système de propriété privée, se substituant à la propriété partagée reposant sur un usage collectif des terres.

Sur cette question sensible, un équilibre assurément subtil, complexe et contextuel se localise entre l’exclusivité, liée à la propriété intellectuelle, et la libre distribution ou la divulgation de la connaissance.

4.3. Une relation discutable et ambivalente entre brevets et innovations.

Nous en proposons ici une courte recension des nombreuses recherches, études et illustrations qui soulignent cet aspect. Ainsi, il est souvent admis que les dépenses de R&D reflètent davantage la performance de l’activité de recherche que de l’innovation proprement dite. L’innovation apparait plus généralement comme la résultante d’un processus global, au sein duquel la recherche n’apparait que comme une variable à intégrer parmi d’autres, comme l’organisation, le marketing, le design, etc. C’est ainsi que des auteurs (Le Masson, Weil, Hatchuel, 2006) proposent de créer des dispositifs ad hoc s’agissant de l’innovation, autonomes par rapport à la R&D. Ils suggèrent et invitent à passer de la R&D à la R-I-D (pour Recherche-Innovation-Développement), l’innovation n’étant envisagée que comme un maillon intermédiaire.

Par ailleurs, on observe que les brevets ne mesurent qu’une partie mal précisée de l’innovation. De plus, on observe de manière plus globale, que de nombreux brevets ne sont pas exploités commercialement par les entreprises qui les déposent. Elles préfèrent ainsi protéger dans l’immédiat leurs inventions sans nécessairement savoir si, et quand, elles l’intégreront à des innovations, ce qui renvoie aux observations de la section précédente. Elles peuvent également se réserver la possibilité de les céder ultérieurement à un tiers.

Relevons également que dans une étude datée de 2005, le cabinet Booz Allen Hamilton ne relève pas de liens significatifs entre, d’une part, les dépenses en R&D et, d’autre part, le chiffre d’affaires ou le bénéfice. Pour leurs auteurs, c’est la en effet la qualité du management de l’innovation et son efficacité et non la quantité d’argent investie qui fait la différence.

Enfin, en référence à la tragédie des « Anticommuns » développée par Haller (1998), le détenteur d’un brevet peut éventuellement abuser de son monopole de manière à en empêcher la diffusion de perfectionnements. Ce phénomène renvoie au gaspillage par des personnes possédant un droit exclusif sur une ressource particulière en la sous-utilisant. Ce qui est le cas lorsque le coût engendré pour utiliser cette ressource de manière collaborative est supérieur aux bénéfices produits.

4.4. Une relation globalement asymétrique entre le pôle des finances et le pôle du savoir, comme forme d’appropriation de ce dernier.

Nous ne ferons ici que rappeler pour mémoire, en référence aux interactions entre « savoirs » et « finances », que ce dernier élément reste pour l’essentiel en position fortement dominante dans cette relation tendanciellement asymétrique, au détriment du savoir. On peut à cet égard considérer qu’il s’agit d’une nouvelle forme d’appropriation.

5. Quelques pistes et recommandations.

Nous évoquerons ici cinq pistes et recommandations diversifiées, centrées sur la création et la diffusion du savoir en tant que bien public, plus égalitaires et moins contraignantes.

5.1. Sanctuariser les dépenses d’investissements publiques de R&D et d’éducation.

Cette décision pourrait se réaliser dans le cadre de budgets des États européens, labellisés par une autorité européenne, comme le propose notamment l’économiste Jean Tirole (2003), prix Nobel d’économie en 2014. Il s’agit s’une prise de position volontariste, judicieuse et pertinente.

5.2. Mobiliser un levier fiscal incitatif.

Une telle action pourrait permettre de stimuler plus fortement l’investissement orienté vers la connaissance. Dans cette logique, l’idée serait alors de taxer les revenus issus des brevets industriels au motif que toutes les productions industrielles utilisent, pour une bonne part, un fond commun appartenant de façon indivisée à l’ensemble de l’humanité. On pourrait en effet imaginer que ces recettes financent les systèmes éducatifs et de recherche des pays de la périphérie, afin d’y favoriser la production et la diffusion de savoirs.

5.3. Accroitre le montant des ressources des institutions françaises susceptibles d’appuyer l’aide et le financement d’innovations associées à des projets prometteurs.

Il existe dans ce cadre, déjà des acteurs comme BPI finances (résultant de la fusion entre OSEO et CDC entreprise en juin 2013, et CDC). Ils demeurent encore probablement insuffisants pour répondre aux besoins.

5.4. Gérer équitablement la « fuite des cerveaux », en particulier entre les pays du Nord et ceux du Sud.

Ces mouvements qui semblent s’accélérer, contribuent sensiblement à accroître les déséquilibres cognitifs et les inégalités entre le Nord et le Sud. L’idée d’instaurer une taxe assise sur le « brain drain » et donc prélevée sur les migrants possédant un niveau d’éducation et de qualification élevée, avait déjà été envisagée dès le milieu des années 1970. Elle vise à dissuader cette « fuite des cerveaux » et à répartir les dépenses d’éducation entre les pays du Nord et ceux du Sud. Cette proposition demeure, à notre sens, toujours pertinente. Mais il serait nécessaire de l’ajuster en la rendant plus équitable. On pourrait ainsi faire en sorte que le pays d’origine du migrant bénéficie de la taxe versée non pas par le migrant, mais bien par le pays d’accueil, bénéficiaire effectif de cette ressource intellectuelle.

5.5. Reconnaître et considérer effectivement le savoir comme étant « bien public mondial » (BPM).

Ce concept de « bien public mondial », – dont la définition d’origine remonte à deux courtes contributions dès le milieu des années 1950, du prix Nobel d’économie en 1970, Paul Samuelson – a trouvé un prolongement plus récent, particulièrement dans un ouvrage publié par le PNUD, intitulé Les biens publics mondiaux : coopération internationale pour le 21e siècle, ayant bénéficié d’un fort retentissement. Relevons que parmi ces biens figurent en très bonne place le savoir, l’éducation et la santé. L’UNESCO a également proposé en 2000, « la mise en œuvre et la promotion d’un « domaine public mondial » qui serait accessible à tous ». Dans cette perspective, la connaissance, et plus généralement le savoir en tant que B.P.M., devrait pouvoir circuler plus librement sur la totalité de la planète, en particulier dans les pays du Sud.

Nous pouvons à ce stade formuler le vœu que l’UNESCO, qui attribue par ailleurs la liste et la reconnaissance, tant recherchée, des patrimoines mondiaux, puisse également définir une position de principe adaptée aux B.P.M., notamment dans le champ du savoir. Cette institution prestigieuse, mais aux ressources relativement limitées, pourrait par exemple contribuer à favoriser la diffusion et l’utilisation de manière plus équitable du savoir (mais aussi d’autres B.P.M.), sous des formes à déterminer, en reprenant certaines propositions suggérées ci-dessus. Toutefois, la mise en œuvre de telles dispositions demeure particulièrement complexe au regard du poids et de l’influence relativement faible de l’UNESCO, comparativement à d’autres institutions internationales singulièrement plus puissantes comme le Fond Monétaire International, la Banque mondiale ou l’Organisation Mondiale du Commerce. Une coopération plus marquée sur cette problématique cruciale serait plus qu’opportune.

6. Bibliographie de base.

Arrow K. (1962), “Economic welfare and the allocation of resources for inventions”, in The rate and direction of inventing activity, Nelson R., ed. Princeton University Press.

Bouchez J.-P. (2012, 2015), L’économie du savoir, de boeck, Bruxelles.

Bouchez J.-P. (2014), « Autour de ‘l’économie du savoir’ : ses composantes, ses dynamiques et ses enjeux », Savoirs, 34, pp. 11-46.

Bouchez J.-P. (2008), Le management invisible, Vuibert, Paris.

Ermine J.-L. (2003), La gestion des connaissances, Hermès, Paris.

Feldmann M. (1994), The geography of innovation, Kluver Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London.

Ferrary M. « Les capital-risqueurs comme « transiteurs » de l’innovation dans la Silicon Valley », Revue française de gestion, vol. 35, n° 190, janvier 2009, pp. 179-196.

Foray D. (2000, 2009), L’économie de la connaissance, La Découverte, collection « Repères », Paris.

Heller M.A.. (1998), “The tragedy of the Anticommons”, Harvard Law Review, vol. 111, n° 3, janvier 1998.

Jacobs J. (1984), Cities and wealth of the nation, Penguin, Harmondsworth. Traduction française : Les villes et la richesse des nations, Les Éditions du Boréal, 1992, Montréal.

Jacobs J. (1969), The Economy of the Cities, Random House, New York.

Jacobs J. (1961), The Death and Life of Great American Cities, Random House USA Inc., New York.

Kendrick J.W., (1994), « Total capital and economic growth », Atlantic Economic Journal, vol. 22, n° 1, pp. 1-18.

Le Masson P., Weil B., Hatchuel A. (2006), Les processus d’innovation. Conception innovante et croissance des entreprises, Hermès, Paris.

Maftei A., (2010), « Les externalités de connaissances localisées. Aspects empiriques et théoriques », CES Working Papers, (1).

Marshall A. (1961 [1890]), Principles of Economics, Macmillan and co., Londres.

Montalban M., coord. Colletis G. et Paultré B. (2008), « Financiarisation et capitalisme cognitif. Interprétation institutionnaliste du cas de l’industrie pharmaceutique », Les nouveaux horizons du capitalisme, Economica, Paris, pp. 255-275.

Morin F. (2008), coord. Colletis G. et Paultré B. (2008 « Le capitalisme de marché financier et l’asservissement cognitif », Les nouveaux horizons du capitalisme, Economica, Paris.

OCDE (1996), Technologie, productivity and job creation, vol. 2, Analytical report, Paris.

Retour D. (2009), « Pôles de compétitivité, propos d’étape », Revue française de gestion, vol. 35, n° 190, pp. 93-99.

Smith K. (2002), “What is the ‘knowledge economy’?” Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases. The United Nation University, INTECH Discussion Paper series/2.

Tirole J. et al. (2003), Propriété intellectuelle, rapport au conseil d’analyse économique, n° 53, La documentation française, Paris.

7. L’auteur : Jean-Pierre Bouchez.

Titulaire d’un PhD en sciences de gestion, est Président de PlaNet S@voir, consultant, conférencier international et chercheur (Université de Versailles), il est intervenu auprès d’une centaine d’organisations en France et à l’étranger. Il a été auparavant dirigeant au sein de grands groupes internationaux (Thalès, Nielsen) et est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages, ainsi que de nombreuses publications à caractère académique et professionnel. Il publie régulièrement des points de vues dans les grands médias français (Le Monde, Les Echos, La Tribune).